(Post reformulado a partir de outro já publicado em 29 de Agosto de 2013/14 de Setembro de 2017)

José Augusto da Costa Picas do Vale, foi Oficial da Reserva Naval do 1.º CFORN TE 1988/89, o primeiro curso de Oficiais da Reserva Naval que, integrando apenas especialistas em várias áreas científicas (Médicos Navais, Farmacêuticos Navais e Especialistas), se tratou de um curso totalmente realizado na Escola de Fuzileiros.

Exerceu actividade profissional durante cerca de vinte anos no Museu de Marinha, inicialmente como Oficial da Armada e, posteriormente, como consultor.

É Licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Pós-Graduado em Direito e direitos dos cidadãos com deficiência, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e Mestre em Museologia, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

Presentemente é investigador associado do Instituto de História da Arte e investigador integrado do Instituto de História Contemporânea, ambos da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde se encontra a realizar o seu Doutoramento em História Contemporânea, com um projecto de investigação que tem por objecto de estudo o Museu do Mar Rei D. Carlos, em Cascais.

É bolseiro da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, na linha de investigação científica Museologia, Conservação e Restauro.

É ainda "fellow" do "Study of the United States Institute on Culture and Society – U.S. Department of State e Steinhardt School/New York University".

Os Astrolábios de S. Julião da Barra

O instrumento que faz e marca o engano e desengano histórico-imperial do Portugal renascentista é o MAR. Os Portugueses dos séculos XV e XVI realizam a metamorfose do impossível em possível, do desconhecido em conhecido, ao serem os primeiros a, sistematicamente, enfrentar e transformar o obstáculo de silêncio e medo que é o grande mar oceano em via de comunicação planetária, vencendo assim, metódica e processualmente, o essencial das barreiras que os grandes oceanos impunham aos Europeus do Outono da medievalidade(1)

É hoje pacificamente aceite que os Descobrimentos, entendidos como fenómeno de expansão da Europa, à escala planetária, verificado nos séculos XV e XVI, tiveram por plataforma uma dinâmica multicivilizacional “onde cristandade europeia e civilizações judai-ca e islâmica, Portugal, Espanha e Itália se cruzam e tocam, fermentando o resto dos mundos do mundo”(2).

Do que nos parece não poder subsistir qualquer dúvida é de que foram os Portugueses a assumir a vanguarda deste movimento, lançando-se com denodo numa empresa que se antevia gigantesca, superando medos inculcados pela fantástica geografia medieval e, sobretudo, procurando responder com acerto a todas as dificuldades técnicas e científicas que se lhes iam apresentando.

No domínio da náutica, os navegadores portugueses que iniciaram a exploração atlântica, e que até então se haviam regido apenas por roteiros e por um muito insipiente conjunto de regras/rotinas, em grande parte herdadas do Mediterrâneo, tiveram que fazer face a um conjunto de novos condicionalismos trazidos pela navegação oceânica.

No decurso da exploração da costa ocidental africana durante a primeira metade do século XV, os navegadores foram apreendendo de forma gradual o esquema de correntes e ventos dominantes. Como consequência ime-diata desse acréscimo empírico(3), cedo se dariam conta de que as correntes e ventos favoráveis à navegação para Sul constituíam grande obstáculo para as viagens de regresso a Portugal. A demanda de uma solução para o problema levou estes homens a engolfar os seus navios, contornando ventos e correntes desfavoráveis, sem qualquer espécie de referência costeira, até encontrarem condições favoráveis para a viagem no sentido Sul-Norte. Esta derrota, então designada por Volta da Guiné ou Volta da Mina, tornar-se-ía bem conhecida a partir do segundo quartel do século XV.

A aplicação do sistema tradicional de navegação por estima, que contemplava apenas os factores rumo e distância navegada, era manifestamente insuficiente face a esta novel realidade que obrigou ao desenvolvimento de métodos de orientação baseados no recurso a observações astronómicas. Este processo desenvolveu-se gradualmente:

I – Talvez na primeira metade do século XV, alguns pilotos começaram a interessar-se pela observação da Estrela Polar sobre o horizonte – embora sem a avaliarem em graus e fracções, como depois se fez – verificando que ela diminuía à medida que navegavam para Sul (testemunhos de Alvise da Cadamosto e de Pedro de Sintra)(4);

II – Os pilotos procuraram localizar o ponto costeiro atingido ou fixar a posição do navio fora da vista de terra por comparação de alturas meridianas da Estrela Polar (narrativa das latitudes, depois de verificarem que a diferença destas coordenadas geográficas em dois lugares distintos era igual à diferença das alturas meridianas que neles tomavam à mesma estrela, ou também ao Sol, quando as duas alturas deste astro fossem consideradas no mesmo dia ou em dias não muito afastados;

V – A última fase foi a da determinação da latitude medindo a altura do Sol à sua passagem pelo meridiano do lugar e conhecendo a declinação solar na data da observação (5). As mais antigas obras impressas que se conhecem, contendo as principais regras de navegação astronómica, são portuguesas e intitulam-se Guia Náutico de Munique (c. 1509) e Guia Náutico de Évora (1516). Estes textos tiveram, obviamente, grande repercussão não só em Portugal como na restante Europa (6), deles sendo transcritos e traduzidos, total ou parcialmente, os enunciados que indicavam as mais modernas informações sobre navegação astronómica, destacando-se, de entre esses elementos, o Regimento da Estrela do Norte e o Regimento da altura do Sol ao meio-dia com as respectivas tábuas de declinação solar ou pautas.

O Regimento da Estrela do Norte foi concebido, muito provavelmente, durante o terceiro quartel do século XV. O Regimento do Sol deverá ter sido formulado cerca de 1485, embora o recurso à observação de alturas do Sol viesse já da década de 70. Mais tardiamente surgirá o Regimento do Cruzeiro do Sul (7), teorizado como tentativa de solucionar o problema resultante do afundamento da estrela polar, aquando da passagem dos navios para o hemisfério Sul.

A determinação de latitudes no mar através do conhecimento da altura meridiana do Sol foi o método privilegiado pelos homens do mar, disso sendo testemunho o enorme número de observações registadas nos diários de bordo portugueses do século XVI e início do século XVII.

Como vimos anteriormente, a navegação astronómica baseava-se na medição de alturas, sobretudo meridianas, do Sol e de outras estrelas. Os primeiros instrumentos utilizados para esse objectivo foram o quadrante e o astrolábio náutico, aos quais se juntou, um pouco mais tarde, a balestilha. Iremos apenas ocupar-nos do segundo, aquele que, de acordo com a leitura dos textos náuticos portugueses do século XVI, foi indubitavelmente o instrumento predilecto dos pilotos para as suas observações.

O astrolábio náutico foi criado pelos Portugueses em meados do século XV, tendo por base o astrolábio planisférico, cujas origens remontam à Grécia clássica do século III AC (8). Os Árabes, que dele tiveram conhecimento através de traduções de textos gregos, desenvolveram-no brilhantemente durante os séculos VIII e IX, sendo também os responsáveis pela introdução do mesmo na Europa, através do sul de Espanha, durante o século XI. Documentos fidedignos testemunham que a utilização de astrolábios em Portugal remonta pelo menos ao século XI, pois o testamento do bispo D. Paterno revela que existiam dois desses instrumentos no seu acervo (9).

O astrolábio planisférico, fabricado normalmente em latão, era estruturalmente constituído por um disco base, vários discos amovíveis, uma rede e uma alidade. Destinava-se a solucionar problemas tais como saber a hora do dia, antever a hora de um nascer do Sol ou de um ocaso, localizar a posição de um determinado astro numa data específica, obter a altura de um edifício, etc...

Os primeiros astrolábios utilizados a bordo foram certamente muito semelhantes aos seus congéneres planisféricos. Eram os chamados astrolábios de disco (10), fabricados em latão ou madeira. A sua utilização sistemática e o estreito contacto que certamente existia entre homens do mar e fabricantes de instrumentos, ditou uma transformação gradual do astrolábio, desprovendo-o de todas as peças dispensáveis à sua utilização para fins náuticos. O resultado foi um instrumento que consistia apenas num anel graduado, numa mediclina (11) e no anel de suspensão.

Várias foram as alterações estruturais efectuadas no sentido de melhor o adequar à utilização pretendida. O formato clássico de disco maciço deu lugar ao de um disco perfurado, diminuindo-se assim o efeito do vento sobre o instrumento durante a sua utilização. Para se lhe conferir a robustez necessária para ser utilizado a bordo e um aumento de massa que melhorasse substancialmente a sua inércia, este tipo de instrumento passou a ser fundido numa liga de cobre muito próxima do latão, sendo deixado compacto o interior da extremidade inferior da roda e procedendo-se, simultaneamente, ao aumento da espessura da sua metade inferior. Parece-nos, no entanto, ser legítimo admitir que, em determinado momento, a utilização conjunta de astrolábios de madeira e de metal se tenha verificado. Sabe-se que Vasco da Gama transportou, em 1497, na sua viagem de descobrimento do caminho marítimo para a Índia, um astrolábio de madeira e vários de latão, e que Fernão de Magalhães, na primeira viagem de circum-navegação do globo, ter-se-á feito acompanhar por um astrolábio de madeira e seis de metal.

A mediclina rodava sobre o centro da circunferência e encontrava-se fixa por um perno que era travado na face posterior do instrumento (12). De eixo tangencial ou radial, dispunha de duas pínulas perfuradas (13) que, nesta versão náutica do astrolábio, foram aproximadas entre si de modo a facilitar o enfiamento do astro observado.

A escala, gravada normalmente no bordo da metade superior da roda, foi inicialmente graduada para a obtenção de alturas – 0°-90°-0°. No século XVI, naquela que terá sido a mais importante das alterações introduzidas, os Portugueses inverteram a escala (14), colocando o 0° sob o anel de suspensão (90°-0°-90°), permitindo ao observador ler directamente o complemento da altura do astro, ou seja, a sua distância zenital. Retirou-se assim um dos passos anteriormente necessários ao cálculo da latitude, eliminando a necessidade de subtrair de 90° a altura observada.

Como se vê, durante cerca de um século e meio o astrolábio evoluiu de forma célere, pouco conservando do seu antecessor. Julgamos ser pertinente destacar o facto de as modificações nele introduzidas desde muito cedo terem suscitado o interesse de estrangeiros, como se depreende por exemplo, de uma carta escrita em Veneza, no ano de 1517, por Alexandre Zorzi (15).

Mas, como era afinal utilizado o astrolábio náutico?

Numa pontaria feita a qualquer estrela de referência que não o Sol, o observador erguia o instrumento pelo anel de suspensão e rodava a alidade até conseguir o alinhamento visual do astro através dos orifícios das duas pínulas. O bico da alidade, que servia de ponteiro, indicava então na escala graduada o valor da altura ou da distância zenital obtida.

Nas observações do Sol, como é óbvio, não era possível fazer a mirada olhando directamente para o astro. Assim, o observador limitava-se a suspender o astrolábio de um dedo, rodando a mediclina até que os raios solares, atravessando os orifícios das duas pínulas, projectassem um círculo de luz no convés do navio ou em qualquer outra superfície preparada para o efeito. Tal como no processo descritoanteriormente, a ponta da alidade indicaria na escala o valor medido.

Uma vez que os pilot os não dispunham de um relógio que lhes indicasse o meio-dia, eram forçados a iniciar a medição da altura do Sol antes de este atingir o seu zénite, considerando como valor pretendido o indicado pela mediclina uma vez alcançada a sua posição estacionária. Este movimento ascendente/descendente da mediclina, idêntico ao de um fiel de balança, originou a expressão pesagem do Sol, atribuída a este processo.

As principais reservas apontadas à utilização do astrolábio náutico resultaram sobretudo das condições muitas vezes adversas sob as quais os pilotos tinham que operar a bordo: os balanços provocados pela ondulação, fortes ventos e/ou extrema nebulosidade. Algumas precauções eram aconselhadas, tais como efectuar as medições junto ao mastro grande do navio, onde os balanços se faziam sentir com menor intensidade, ou mesmo no porão se a pontaria pudesse ser feita através da escotilha. Quando as condições adversas persistiam durante algum tempo, os pilotos podiam sempre recorrer à navegação por estima. E faziam-no. De qualquer modo, saliente-se que os erros provocados por observações realizadas em condições precárias, na maioria das vezes, não preocupavam demasiadamente os pilotos, que sabiam poder corrigir as suas derrotas à primeira vista de terra. Aliás, em meados do século XVI, D. João de Castro provou que, mesmo em caso de mar agitado, e uma vez tomadas as precauções básicas, nunca o erro de latitude daí resultante seria superior a dois graus.

A possibilidade de se verificarem erros provocados por defeito de fabrico do próprio instrumento, encontrava-se, pelo menos a partir de meados do século XVI, de algum modo acautelada. Os construtores de instrumentos náuticos estavam sujeitos a exame prévio por parte de uma Junta presidida pelo Cosmógrafo-Mor, assistido por outros técnicos, antes de poderem iniciar formalmente a sua actividade. O Regimento do Cosmógrafo-Mor, datado de 27 de Novembro de 1592, reitera a obrigatoriedade do procedimento e incumbe este alto funcionário de fiscalizar e aprovar previamente todos os instrumentos que se destinassem a ser utilizados a bordo. Este documento consagra igualmente a existência de penas para os fabricantes de instrumentos que não estivessem oficialmente aprovados, e também para os que, embora autorizados a exercer o seu mister, não fizessem passar o seu trabalho pelo crivo examinador do Cosmógrafo-Mor.

O astrolábio náutico seria utilizado por Portugueses e Espanhóis até ao início do século XVIII, demonstrando que a experiente utilização que dele faziam lhes era suficiente. Os Ingleses, Holandeses e Franceses, chegando mais tarde aos oceanos do mundo eram de natureza mais experimental e introduziram novos métodos e instrumentos para ultrapassar a sua falta de experiência (16). De facto, as restantes nações europeias começaram ainda cedo a preterir o astrolábio a favor da balestilha e, mais tarde, do quadrante de Davis. No caso dos Holandeses, como exemplo, o fornecimento de astrolábios aos navios da V.O.C. (Vereenigde Oost India Compagnie – Companhia das Índias Orientais), terminou em 1670, argumentando-se que eram caros, pouco práticos e não tão precisos quanto a balestilha.

Hoje, dos setenta e oito astrolábios náuticos conhecidos, quinze são de origem ibérica (17) e vinte e nove são portugueses. A sua origem é identificável pela assinatura do fabricante, por marcas neles inscritas ou pelo facto de serem graduados para distâncias zenitais e não para alturas.

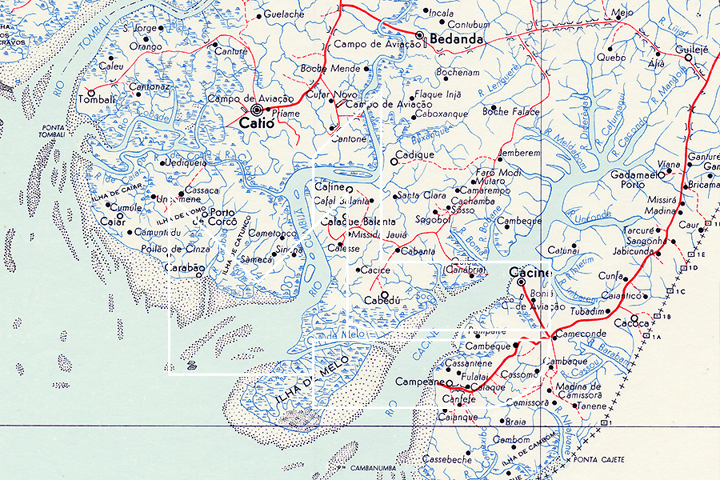

Os três últimos exemplares a serem trazidos trazidos ao nosso conhecimento foram recuperados por equipas de arqueologia subaquática do IPPAR/EXPO'98, ao largo de S. Julião da Barra – Lisboa, numa área com menos de 600 m2.

Foram designados provisoriamente por S. Julião da Barra I, S. Julião da Barra II e S. Julião da Barra III (18).

São Julião da Barra I

O São Julião da Barra I encontra-se bastante danificado pela abrasão sofrida em contacto com as areias ao longo de vários séculos. Não possui anel de suspensão embora um dos pinos de fixação se mantenha no seu lugar. Possui ainda a alidade, já muito desgastada e sem qualquer uma das pínulas de pontaria.

Este instrumento apresenta a particularidade de conter três rebites aplicados na roda. Um situa-se no topo, ligeiramente à esquerda do raio superior, e os restantes no seu lado direito, no vértice exterior da face. Pela sua disposição, que se nos afigura perfeitamente aleatória, julgamos terem sido colocados pelo seu fabricante apenas com o intuito de cobrir simples poros de fundição

A forma do seu lastro, ou seja, do seu intradorso inferior, é idêntica à de outros vinte e dois astrolábios náuticos conhecidos. Dezassete são portugueses, dois espanhóis e três de origem desconhecida. Não obstante, se nos centrarmos na análise das suas restantes características, este exemplar revela-se algo atípico. Os astrolábios que conhecemos com diâmetros entre 167 e 170 mm foram fabricados entre 1616 e 1648 mas apresentam pesos entre 2438 e 3082 g. Por outro lado, aqueles cujo peso se situa entre 1690 e 1945 g foram fabricados entre c. de 1550 e c. de 1600 (excepto um exemplar francês datado de 1632), mas têm entre 175 e 192 mm de diâmetro, assim como uma estética completamente diversa da do exemplar em apreço.

Não são visíveis quaisquer marcas, escalas ou nomes. Ainda assim, levados apenas pelo aspecto estilístico do instrumento, pensamos dever tratar-se de uma peça fabricada entre o último quartel do século XVI e o primeiro quartel do séc. XVII.

O São Julião da Barra II está, de igual modo, muito danificado pela abrasão sofrida. Não dispõe de anel de suspensão e apenas a placa central da alidade subsistiu, entre o seu eixo de fixação e a roda. A alidade ter-se-á perdido já em submersão uma vez que, nas fotografias obtidas imediatamente após a recuperação do astrolábio, era ainda visível, sobre as concreções existentes no lastro, a marca deixada por meia mediclina.

São Julião da Barra II

Os trabalhos de limpeza e estabilização deste exemplar, trouxeram à superfície um conjunto de pormenores de extraordinária importância para a determinação das suas origem e data de fabrico. De facto, na face dos dois quadrantes superiores podemos constatar a existência de uma escala graduada para obtenção de distâncias zenitais, o que desde logo, indicia uma origem de fabrico portuguesa. Refira-se a título complementar que, de todos os astrolábios náuticos com este tipo específico de graduação, o S.J.B. II é apenas o quarto que conhecemos apresentando as punções dos 5° e das dezenas de graus no mesmo plano da escala e não em planos intercalados (19).

Sob o eixo de fixação da alidade podem distinguir-se as linhas de afinação da roda, partindo em direcção a cada um dos quatro raios.

Os raios longitudinais e o raio superior alargam na ligação com a roda, configurando uma moldura de desenho idêntico ao de outros dezanove astrolábios náuticos, fabricados entre 1540 e 1650 (20). Um tão largo intervalo temporal permite-nos afirmar que, embora estejamos perante uma preocupação estilística, o pormenor em análise não consubstancia qualquer moda atribuível a um período específico.

O raio inferior abre-se em semi-círculo até à roda, formando o lastro do instrumento (21). Sobre esse semi-círculo podemos descortinar parte de uma circunferência. Trata-se de um motivo muito característico observável em catorze outros exemplares (22).

Um outro pormenor bastante curioso, detectado após a limpeza do São Julião da Barra II, é o da existência de um corte que secciona em diagonal o arco inferior direito. Parece-nos apresentar um traço demasiado regular para poder ter sido provocado por uma pressão externa que tivesseconduzido à fractura. Salvo melhor opinião e até terem sido efectuadas as necessárias análises metalográficas, a hipótese que nos parece mais credível é a de se tratar de uma falha no enchimento do molde. Se, por verificação de alguma circunstância anómala, o percurso descendente do metal liquefeito no interior do molde tiver sido parcialmente interrompido, os dois extremos do circuito terse ter-se-ão encontrado a temperaturas distintas o que, em consequência, terá impossibilitado a sua mistura no momento da junção, embora, em situações desta natureza, as duas superfícies se moldem recíprocamente deixando entre sí apenas uma fissura.

Este astrolábio encontrava-se a cerca de 7,5 m do São Julião da Barra III e no mesmo contexto arqueológico (23). Não sendo possível datá-lo por referência epigráfica nem estabelecer uma correlação segura entre os dois instrumentos, julgamos não ser de excluir a possibilidade de terem pertencido ambos à palamenta de um mesmo navio, o que nos indicaria uma data de fabrico certamente entre o último quartel do séc. XVI e os primeiros anos do séc. XVII (24).

O São Julião da Barra III é um magnífico exemplar datado de 1605. O seu perfeito estado de conservação deve-se, certamente, ao facto de este astrolábio ter permanecido durante séculos junto de um canhão de ferro, beneficiando assim de forte protecção catódica contra a corrosão (25), de se encontrar coberto por uma laje de grandes dimensões que terá minimizado os efeitos nocivos do contacto com a areia.

São Julião da Barra III

A letra “G”, gravada na extremidade inferior da face, é tida como a marca do fabricante de instrumentos náuticos Francisco de Goes (26), a quem são atribuídos outros quatro astrolábios conhecidos: Atocha III – 1605; Florença – 1608; Santa Escolástica – 1624 e Concepción C – 1632.

Os raios longitudinais e superior, em cruzeta simples, unem-se de forma linear, isto é, sem qualquer espécie de moldura, ao intradorso composto por arcos concêntricos. O raio inferior abre-se em semicírculo até à roda e é nessa superfície que podemos distinguir a data de 1605, enquadrada por quatro estrelas de seis pontas, idênticas às observáveis no Atocha III (27), igualmente datado de 1605.

A mediclina, com ponteiros decorados por dentículos bastante acentuados, é fixa por um pino de rosca que, por sua vez, se encontra trancado por uma porca de borboleta. As suas características específicas inserem-se dentro dos parâmetros habituais para a época, embora as duas pínulas, perfuradas para observações solares solares, se encontrem um pouco mais afastadas entre si do que a distância média verificada noutros exemplares deste período, que é de 60 mm.

O anel de suspensão assenta num curioso duplo sistema basculante de eixos ortogonais. Observável em exemplares fabricados entre 1563 e 1648, este processo terá sido desenvolvido de modo a permitir uma maior flexibilidade do conjunto, assegurando assim alguma autonomia da roda face a pequenas oscilações verificadas durante a sua utilização.

A sua escala, puncionada nos dois quadrantes superiores, encontra-se graduada para medição de distâncias zenitais. O ponto correspondente aos 0° encontra-se marcado com um “I”, no que não é exemplo único deste período (28).

A descoberta do S.J.B. III constitui uma extraordinária contribuição para o estudo do desenvolvimento deste tipo de instrumentos. Não porque este astrolábio náutico, em si, apresente qualquer pormenor que possamos classificar de revolucionário, mas porque, com a sua recuperação, se obteve a possibilidade de comparar dois exemplares fabricados no mesmo ano e pelo mesmo autor.

São Julião da Barra III - Vista lateral

"...y lo que saben lo deven a los Portugueses, que los an instruydo, y sacado a navegar en alta Mar y en Provincias remotas: A los quales porque concluyamos, tambien les deve no solo España pero toda la Europa la reductiõ del Astrolabio, de que usaron siempre los Antiguos, para conocer el movimiento delas estrellas: al uso y arte del navegar, que a sido una invenciõ tal, qual los efectos, que de elle se han seguido; testifican. Conforme a lo qual sacaron tambien las cartas de marear para descubrir la latitud de los lugares de que oy usan los navegantes, cosa de grande ingenio con el qual si como hallaron el modo de sacar la latitud..."(29).

"...no qual se aventuram habitualmente os Portugueses, como gente que tem mais informações de navegar que quantas nações há no mundo..."(30).

Bastante é para nós que a metade oculta do globo esteja a ser trazida à luz e os Portugueses cheguem cada dia mais e mais longe além do equador. Assim, praias desconhecidas em breve se tornarão acessíveis; pois um emulando outro lançam-se em labores e perigos tremendos (31). "...Cierto es haber sido los Portugueses los primeros que esta manera de navegar (que ahora usamos, por el altura del Sol)hallaran y usaran; y dellos los españoles la tomamos, no se los quite su merecimiento, antes les demos las gracias, y porque Cristóbal Colon y su hermano Bartolomé Colon en aqueles tiempos vivian en Portugal allende de lo que elles sabian de teoria e experiencia de navigacion, en Portugal se devieran en esta facultad de perfeccionar..." (32).

BIBLIOGRAFIA

ALBUQUERQUE, Luis de, As Navegações e a sua Projecção na Ciência e na Cultura, Gradiva, s.l., 1987. Id., Ciência e Experiência nos Descobrimentos Portugueses, I.C.L.P., s.l., 1983. Id., Curso de História da Náutica, Liv. Almedina, Coimbra, 1972. Id., O Primeiro Guia Náutico Português e o Problema das Latitudes na Marinha dos Séculos XV e XVI, Sep. Rev. Universidade de Coimbra - Vol.19, Coimbra, 1960.

BARRETO, Luís Filipe, Os Descobrimentos e a Ordem do Saber, Gradiva, s.l., 1987.

BRUYNS, W. F. J. Mörzer, The Cross Staff, Walburg Instituut, s.l.,s.d.. Id., Elements of Navigation, Mariner's Museum, Newport, 1996.

DESTOMBES, Marcel, Deux Astrolabes Nautiques Inédites de J. et A. de Goes, Lisbonne, 1608,1648, Centro de Estudos de História e Cartografia Antiga, Série Separatas - Nº32, Coimbra, 1969.

ESTÁCIO DOS REIS, Com. A., Duas Notas Sobre Astrolábios, Instituto de Investigação Científica e Tropical, Centro de Estudos de História e Cartografia Antiga, Série Separatas, Nº 170, Lisboa, 1985.

FONTOURA DA COSTA, A., A Marinharia dos Descobrimentos, Edições Culturais da Marinha, Lisboa, 1983.

FRANCO, Salvador Garcia, Catalogo Critico de Astrolabios Existentes en España, Instituto Historico de Marina, Madrid, 1945.

GUEDES, Com. Max Justo, "Àcerca de Alguns Instrumentos Náuticos (Inclusive Dois Astrolábios) Recuperados no Naufrágio do Sacramento (1668) na Bahia", Separata da Revista da Universidade de Coimbra, Vol. XXVIII, Coimbra, 1980, pp. 283- 300.

PEREIRA DA SILVA, Luciano, Obras Completas, Vol.III, Agência Geral das Colónias, Lisboa, 1946.

SOUSA VITERBO, F. M., Trabalhos Náuticos dos Portugueses nos Séculos XVI e XVII, Parte I, Academia Real das Ciências, Lisboa, 1900.

STIMSON, Alan, The Mariner Astrolabe, HES, Utrecht, 1988.

TEIXEIRA DAMOTA, Alm. A., Os Regimentos do Cosmógrafo- Mor de 1559 e 1592 e as Origens do Ensino Náutico em Portugal, Junta de Investigações do Ultramar, Agrupamento de Estudos de Cartografia Antiga, Secção de Lisboa, Nº LI, Lisboa, 1969.

WATERS, D. W., The Sea or Mariner's Astrolabe, Agrupamento de Estudos de Cartografia Antiga, Secção de Coimbra - Nº 15, Coimbra, 1966.

Notas

(1) Luís Filipe Barreto, Os Descobrimentos e a Ordem do Saber - Uma análise sociocultural, Lisboa, Gradiva, 1987, p.10.

(2) id., ibid., p.11.

(3) O conceito de experiência aplicado à náutica do século XV, deve ser entendido como resultante de mera observação e consequente tentativa de interpretação, nela não havendo lugar à experimentação.

(4) Por princípio, calcular a latitude através da altura da Estrela Polar não era complicado, pois este astro situa-se quase directamente sobre o Polo Norte. Assim, a latitude em que se situa o observador é quase correspondente à altura daquela estrela.

(5) Faseamento proposto pelo Professor Luís de Albuquerque, Curso de História da Náutica, Coimbra, Livraria Almedina,1972, pp. 36 a 39.

(6) Espanha - Enciso, Faleiro, Medina e Cortes; e daí a França - Jean Santogeais; e a Inglaterra - Barlow.

(7) Descrito no Livro de Marinharia de João de Lisboa. Julga-se não ter obtido grande aceitação por parte dos pilotos pois a distância polar da estrela de referência dessa constelação - a crucis- era bastante significativa, dando azo a grandes erros de cálculo.

(8) Não obstante, e para além das teorizações que sobre ele foram

sendo feitas, as primeiras descrições deste tipo de instrumento surgiram apenas no século VII.

(9) Luís de Albuquerque, op. cit., pp. 181 e 182.

(10) Vd. , Astrolábio marítimo desenhado pelo cartógrafo Diogo Ribeiro nos seus dois planisférios de 1529.

(11) Também designada por alidade.

(12) Ainda no século XV, a fixação do eixo foi feita por um pino que, pela sua configuração, seria designado por cavalo. Mais tarde, e definitivamente, a fixação passou a ser efectuada por uma "porca de orelhas" ou borboleta.

(13) O diâmetro dos orifícios diferia consoante o astrolábio se destinasse especificamente a observações do Sol ou de outras estrelas. No primeiro caso, os orifícios eram bastante mais pequenos. O abandono do recurso a pínulas perfuradas para observações não solares, verificado durante o século XVI, poderá estar relacionado com a preferência dada à balestilha para este efeito específico.

(14) Vd. Rodrigo Çamorano, Compendio del Arte de Navegar, Sevilha, p.28.

(15) Vd. Leite de Faria, Francisco et Teixeira da Mota, A., Novidades Náuticas e Ultramarinas Numa Informação Dada em Veneza em 1517, Junta de Investigações Científicas do Ultramar, Centro de Estudos de Cartografia Antiga, Secção de Lisboa, Nº XCIX, Lisboa, 1977, pp. 16 a 25. Neste documento podemos encontrar a mais antiga das representações de um astrolábio náutico, até hoje conhecida.

(16) Alan Stimson, The Mariner Astrolabe, H&S, Utrecht, 1988, p.42. (Reportando-se a Max Justo Guedes - Vd. Bibliografia).

(17) O seu estado estrutural e/ou a ausência de marcas não permite determinar com exactidão se a sua origem de fabrico é portuguesa ou espanhola.

(18) Aos astrolábios náuticos hoje conhecidos foi atribuído o nome do seu fabricante, do local do achamento, do navio em que se encontravam ou do local em que se encontram expostos.

(19) Os outros três exemplares a que nos referimos são portugueses e designados por Dundee, Aveiro e Atocha I, datáveis de 1555, 1575 e c. 1600, respectivamente.

(20) Dezasseis deles são portugueses.

(21) Utilizando o mesmo desenho de lastro conhecem-se vinte e três exemplares. Dezassete são portugueses, dois espanhóis e os restantes quatro de origem desconhecida.

(22) Doze portugueses e dois espanhóis.

(23) Vd. Artigo específico neste catálogo.

(24) Em relação ao número de astrolábios existentes a bordo de um navio, as prospecções efectuadas no âmbito de actividades subaquáticas - responsáveis pela maior parte das recuperações efectuadas - têm-nos revelado dados importantes: Os trabalhos efectuados por caçadores de tesouros nos destroços da Nuestra Señora de Atocha, naufragada ao largo da Florida em 1622, resultaram na obtenção de cinco exemplares (quatro desses astrolábios náuticos são de fabrico português. Dois deles, o Atocha III e o Atocha IV fazem parte da colecção existente no Museu de Marinha, Lisboa - a maior colecção no mundo, reunindo seis astrolábios náuticos e dois planisféricos); a intervenção, esta sim, da arqueologia subaquática, no V.O.C. Batavia, naufragado em Morning Reef - Houtmans Abrolhos, em 04 de Junho de 1629, quatro exemplares (um deles, de fabrico português); na Nuestra Señora de la Concepción, naufragada nos Baixos da Prata, a norte da República Dominicana, em 1641, três exemplares (todos de fabrico português), recuperados por caçadores de tesouros; e num dos navios que integrava a frota que se perdeu em Padre Island, na costa do Texas, em 1554, três exemplares (dois de fabrico português e um outro de fabrico, provavelmente, espanhol), também estes resultantes da intervenção de caçadores de tesouros.

(25) Foram encontrados a apenas 32,5 cm de distância. Note-se a fina camada de óxidos de ferro existente na sua face posterior.

(26) Família portuguesa de fabricantes de instrumentos náuticos, da qual se conhecem referências específicas a Francisco de Goes (Doc. de 1587), Agostinho de Goes Raposo (Doc. de 1630) e João de Goes (Doc. de 1658). Vd. Sousa Viterbo, Trabalhos Náuticos dos Portugueses nos Séculos XVI e XVII, Parte I, Academia Real das Ciências Lisboa, 1988 (?), pp. (?). Conhece-se ainda um Manuel de Goes, autor de lições de Astronomia em 1582, que poderá ter pertencido a esta família.

(27) Colecção existente no Museu de Marinha - Lisboa.

(28) Dos dez exemplares que se conhecem com esta característica, nove são datados do primeiro quartel do século XVII.

(29) Thome Cano, Arte Para Fabricar, Fortificar Y Aparejar Naos, (Diálogo I), Sevilha, Casa de Luís Estupiñam, 1611, p.6.

(30) Joseph de Acosta, Historia Natural Y Moral de las Índias, 1590, México, Ed. O'Gorman, Liv.I, Cap.5, pp.50-51. Citado por Luís Filipe Barreto in op. Cit..

(31) D. Pietro Martire d'Anghierra, Obra não especificada, 1493. Citado por Daniel J. Boorstin, Os Descobridores, Lisboa, Círculo de Leitores, s.d., p.141.

(32) Bartolomeu de las Casas, História de las Índias, Livro I, Cap. XIX.

José Picas do Vale

Fontes:

Texto e fotos de arquivo do autor do blogue; gentil cedência de texto e fotos do autor do artigo, Dr. José Augusto da Costa Picas do Vale, publicado na revista n.º 13 da AORN - Associação dos Oficiais da Reserva Naval;

mls